こんにちは、オニオンです。

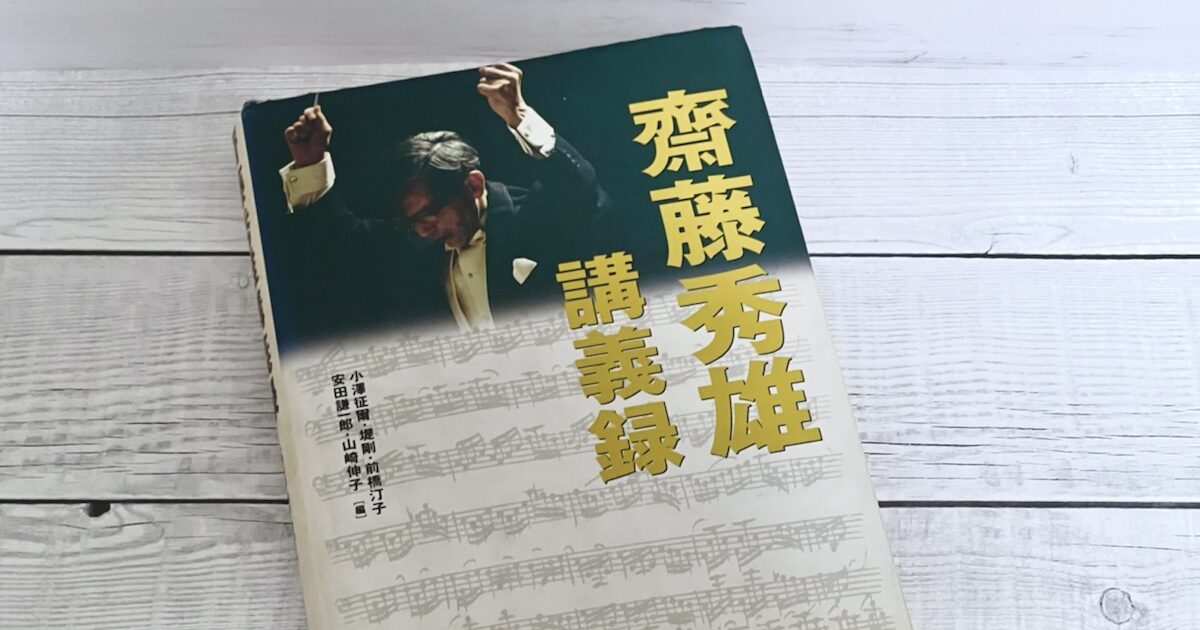

またむかーし買った本、指揮者でチェリスト、音楽教育者であった齋藤秀雄先生の講義録を読み返していました。

小澤征爾の先生でもあった齋藤先生の講義から、音楽芸術について。

音楽芸術とは

タイトル:「齋藤秀雄講義録」

初版:1999年11月25日

「齋藤秀雄講義録」編集委員会:小澤征爾 堤剛 前橋汀子 安田謙一郎 山崎伸子

斎藤 秀雄(さいとう ひでお、1902年5月23日 – 1974年9月18日)は、日本のチェロ奏者、指揮者、音楽教育者として活動した音楽家。東京都出身。

Wikipedia

桐朋学園で教えていたころで、「子供のための音楽教室広島分室」の主催で行われた講義の記録です。

齋藤先生の教え方の妙が口語でダイレクトに伝わってきて、講義を聴いているような本でした。

読みやすいけど、読み終わるまで時間がかかってしまった。

題材となる曲は、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、ドビュッシーetc幅広く。

昔は、ギターを片手にト音記号の譜面だけは自分で弾いたりして曲の感じを掴んでいたけど、今はApple Musicで、どの曲でも簡単に聴くことができるので、ほんとーに便利な世の中になりましたね。

音楽芸術の定義

芸術というのは、いろいろ定義が下せるかも知れないけれど、こういう、僕の作った定義というものがあるんです。それは「一つの素材でもって全然違うものを作り上げる」ということ。

齋藤秀雄講義録

「人間が錯覚を持たなかったら、芸術は存在し得ない。」(「ロダンの言葉」より)

ただ弾いただけでは、それはただの音であって音楽ではないのです。

当たり前っちゃ当たり前ですが、いつの間にか忘れてしまうことですね。

メトロノームを使え、そして離れろ

音楽は、声楽は除いて言葉は使いません。

でも音楽は、「楽しい」「優しい」「苦しい」「愛」「自然」など、人間の感情や自然の描写など様々なものを表現することができます。

演奏するその曲が、「何を表現しているのか」をまず理解する必要があります。

弾くだけで精一杯の時は、もちろんできるだけ正確に弾くのが目標になります。

でも、メトロノームに合わせて弾いて、それができたらもう弾けたって思っちゃうみたいなことでは、音楽は芸術にはなりません。

そこは、芸術のスタートラインでしかない。

なぜ、メトロノーム使うかっていうと、メトロノームなしだと不軌奔放になっちゃうからだめなんです。それじゃ、永久にメトロノーム使っていると、今度はあんまり戒律が厳しくてこれはだめだから、人間性を出すには一度離れなきゃいけない。で一度使っておいて離れた時には、ちょうどいいくらいになるけれど、一度も使わないと不軌奔放になっちゃう。

齋藤秀雄講義録

戒律が強くなると…

戒律が厳しいと、音楽は面白くないものになる。

今はコロナ禍だから、外出する時はマスクして、外から帰ったら手を洗って、全部着替えて、家の中でもなにかする度に手を洗って、机もアルコールで拭いて、物を買って来たら全部アルコール消毒してって。

それは正しいかもしれないけど、面白くない。すごいストレス。

音楽も同じ。

五線譜を表面的に正しく弾いたところで、そこに人間性はなく感情は動かない。

そんなものを聴いても面白くない。

バッハだって、ほんとーに何もしなかったら面白くないです。

五線譜には最小限のことしか記入されていません。

ハーモニーの推移すら書いてありません。

同じ「p(弱く)」でも急に「p」なのか、どういう感情があってどういうところにきた「p」なのか、あるいはどういうところにいくための「p」なのか。

五線譜にはそんなことは書いてないのです。

演奏会で聞く側になると当たり前に感じたりするんですが、いざ弾く側になるとちゃんと弾かなければと、「正確なテンポ」で、「きれいな音」を鳴らし、最低限の「p」とか「f(強く)」を守るってのが目標になってしまいがち。

これでは芸術の本質からかけ離れて行ってしまいます。

音楽は「音を鳴らす」ってことが芸術なわけではない。

音でもってまったく違うものを作り上げる。

そうして、音楽芸術になるのです。

芸術は模倣から始まる

(中略)芸術というのはすべて模倣から始まって完全な独創というのはないんで、ベートーヴェンですら前のハイドンからまねてきたんです。(中略)人間っていうのは一度知っちゃうと、どうしたってそこに行きたくなる。なぜ他の人はいかないかって言うと、それを感じないからですね。

齋藤秀雄講義録

うまく演奏した人がいて、それを次の人たちが模倣する。

そうして芸術は引き継がれ、伝わってきた。

しかし、ここで問題があります。

音楽を聴いて、これはいい演奏だと思う理解が人によって違うこと。

というよりも一般の素人や、音楽に携わっていても才能のない人には分からないものがあって、それは音楽芸術の有機的な部分。

「何をしているのか」を分かる人は、あまり多くない。

ほとんどの人には「何をしているのか」が分からない。

齋藤先生がコンクールに優秀なお弟子さんを出した時、その子は落ちて、ただ「音程がいい」「リズムがよい」「ミスが少ない」人が優勝しちゃう、ということを言われています。

「音程」や「機械的リズム」といった無機的なものではなく、音楽の中に入っている有機的な物っていうのは、審査する側も尺度がバラバラなため審査しにくくて、結局テクニックの良い方が勝ってしまう。

これは審査員だけの問題ではなく、短期間で何かしらの評価をしていかなければならない教育現場にも問題があるのでしょう。

音大ですら、誰が見ても分かる無機的なもの、すなわちテクニックの高い方を評価してしまうのが常となっています。

でも、それは本当の音楽芸術ではないのです。

(中略)その音楽家が一番苦心してやったところを喜んでくれるお客さんは、1000人聴衆がいたらば100人いるかいないかだろう。あとの900人というのは、その音楽家が一番くだらないと思ってやっていることがいいと思っている。音が大きいとか速く弾けるとかいうところに気を奪われる。

齋藤秀雄講義録

対照が音楽の構造をつくる

絵の方じゃ、そのことを「構図」っていうんです。構図っていうものが出来た時、必ず「対照」になるようなことを考えているわけですね。

齋藤秀雄講義録

音楽で対照になるもの

- 大きいー小さい

- 柔らかいー硬い

- リズム的なものー歌的なもの

- 速いー遅い

- 長い―短い

- 軽いー重い

- 太いー細い

- 問いー答え

それがどういうふうに結びついていくかっていうこと、そしてそれが人間の心理にどう影響してくるかっていうことが音楽の芸術が出来上がる基になるわけです。

齋藤秀雄講義録

感情を表現する

音楽で感情を表現するにはどうすればいいのか。

音楽というのは言葉がなくなって、その感情が愛情であるか、悲しみであるかということは、その語調で分かるわけです。それを音楽で「ニュアンス」っていうんです。

(中略)

ニュアンスっていうのは音を細かく増減して、カーブから出てきて、感情の表現に当てるのはニュアンスって言うんです。

齋藤秀雄講義録

端的に言って感情を表現するには、ニュアンスがあればいい。

では、ニュアンスをどう作るか。

フレーズを「頭と真ん中と尻尾」に分けてみると、それぞれに機能があります。

(中略)で、頭はそのものの性格を表すんです。真ん中は、その機能がどういうように発達していくかって言うことを表すんです。で、一番大事なのは、もしかすると尻尾なんです。尻尾が感情を表すんです。

齋藤秀雄講義録

フレーズの尻尾をどう弾くかによって感情が表現される。

- へーそうなんだー、じゃ優しい感じを出したいから、最後優しく弾けばOKだね。

最後だけ意識して優しくしてもだめなのです。

尻尾にそういう機能があって、じゃあ、こう弾いていけば自然と優しくできるなと理解してやってみたなら、できるかもしれない、そういうことでしょう。

必然性を作る

それは「必然性」を作るということにもつながっています。

「いかに強くもっていったか」「いかに弱くもっていったか」ということが演奏の効果で出てくる。

齋藤秀雄講義録

こういったことがまず「分かる」ということ。

そして、その次に自分でも「できる」ということ。

そうして初めて、音楽に音以外の何かが表現できるようになり、「芸術としての音楽」を演奏することができるようになるのです。

終わりに

最近、ギターをよく弾くようになったので音楽系の本を読んでます。

齋藤先生は、言葉選びにとても慎重な方で、言ったことが違う意味でとらえられないようにとても気をつかってお話しされているのが印象的でした。

話はけっこう脱線するし、前後もするので、教科書的なまとまりはないですが、日本が誇る本物の音楽家の話を聴くように読むことができて、けっこう面白かった。

他にも、作曲家ごとの時代背景と演奏について、メロディーやリズムとテンポについてなど、今回取り上げなかったこともたくさん講義されていますが、専門的な内容もたくさんあり、ブログ向けに文章を書くのが難しかったので諦めてしまいました。

気が向けば、追記するかもしれません。

いやー、芸術って本当に素晴らしいですね。(水野晴郎風)

では、また。

クリックお願いします🤲

コメント